二作目着想以後の気付き

二作目着想以後の気付き |

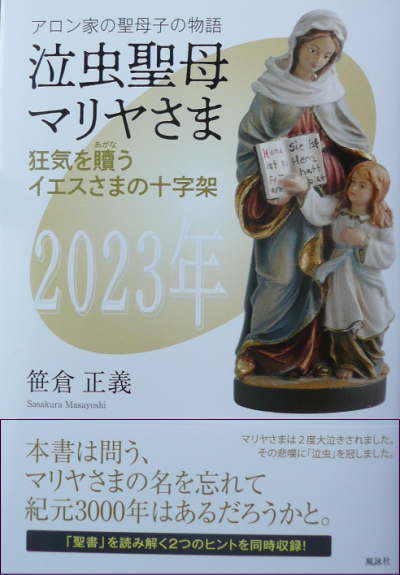

| A5版×346頁、笹倉正義(著)、風詠社(刊)、2200円、2024/6/18発売 |

| 母に捧(ささ)ぐ |

| 巻末の脱稿所感は「お母ちゃん、ぼく本書いた」と結んだ。それがこの本の全体になる。 母はいつも「そうか」とほめてくれた。もうすぐ母のもとに帰れる。きっとほめてくれる。 |

| 二作目着想を受けて2023年の著作は「一作目」となった。その一作目は「続編」など思いもよらぬことであったので、「キリスト教はマリヤさまの名を忘れている」と「書かいでも」のことを書いた。蛇足(だそく)だった。しかし、この際それは忘れ、次作に専念したい。そして、そのための新たな「気付き」が起り始めた。 |

| ●クレオパはアレキサンドリヤ出身 将校「クレオパ」の名は、これもまたテオピロ同様(どうよう)匿名(とくめい)で、彼の時代の60年前に自決(じけつ)した悲劇の女王「クレオパトラ」と関連付けているとの気付きがあった。すなわち「クレオパ」は「テオピロ」あるいは「カペナウムの百卒長」の実名に留(とど)まらず、彼の出身地のヒントを与える目的があるのだ。クレオパトラ(7世)はギリシャ系王朝プトレマイオの女王であり、都(みやこ)はエジプトの「智の都」の誉れ高いアレキサンドリヤにあった。その都には世界に冠たる図書館や灯台、巨大像もあった。すなわち、クレオパの名は、彼がそのアレキサンドリヤの人(ひと)であったことを暗示している。ゆえに、彼も僕(しもべ)のルカも「智の人」であるとしたい。ただ、彼らの智は「哲学」ではなく、労働という「実務」に用いられた。労働は哲学者の忌(い)み嫌うところであり、哲学者は「智」において彼ら「労働」しか能の無い者たちの上に立たねばならぬとする。 |

| ●ローマ帝国には「奴隷階層」の悲惨 ローマ帝国には「奴隷階層」があったことはすでに述べた。奴隷は「労働」のため、生きた道具として、こき使われた。彼らの多くは戦利品としての捕虜(ほりょ)であった。彼らは人ではなく、生きた使い捨ての「商品」であった。その流通インフラとしての人身売買(じんしん・ばいばい)も合法化されていた。人間扱いされず、商品に過ぎなかった奴隷たちの心は、業病(ごうびょう)の人たちが遺棄された「暗き谷」に棲(す)んだ人々と同じであった。彼らにこの世での「光明」はなかった。絶望と「死こそ、安らぎの場所」が彼らの所有物であった。 |

| ●クレオパとルカは解放奴隷 クレオパは解放奴隷であった。何らかのわけがあって主人が彼の奴隷の身分を解(と)いたのである。ルカも奴隷だったが、彼はクレオパに解放されているとする。それでも彼が僕(しもべ)と書かれているわけは、彼のクレオパへの忠誠(ちゅうせい)のゆえであろう。「マルコによる福音書」14-13に「らい病人シモン」の記述がある。しかし、らい病人が人を食卓に招けるわけはないので、シモンのらい病は癒(いや)されているのでなければならない。そして彼を癒(いや)したのはイエスさまでなければならない。このようなわけで、ルカもまた解放奴隷であるとしたい。 |

| ●福音書の 福音書の最後は、復活のイエスさまの「宣教命令」受けた弟子たちの「霧散」を連想させ、「キリスト教」成立の未来も無いままで終わっている。また、使徒行伝の「聖霊降臨」の奇跡は、弟子たちを「教育」抜きで、いきなりスーパーマンに仕立てている。それらの目的は、読者から、恵まれた女であられた「マリヤさま」とローマ教会の初めを連想させないためである。そしてそれは成功していた、わたしがそれに気付くまでは。確かに、4つの福音書と「使徒行伝」からは、ローマ教会の初期、そして現在も続くローマ・カトリック教会を思い浮かべることはできない。 |

| ●クレオパの クレオパの矜持(きょうじ:物事を成し遂げようとする強い意志)であったのは、「奴隷階層」の人々への「狂気から開放されるアロン家の神事」の福音(ふくいん)である。福音は、処女受胎によるマリヤさまの家門アロン家の唯一の男子であられ、ゆえに生まれながらの大祭司であられたイエスさまに臨んだ、「苦杯と十字架」の神事に関するものである。クレオパの矜持は、ルカのエルサレムからの手紙により、「福音を聞けば、彼ら奴隷たちの心に光明を照らすであろう」との確信に到達した。ローマ市民には「パン(弁当)とサーカス(見世物)」が提供されていた。それには市民から政治への関心を削(そ)ぐ目的があった。貧困とは縁のない生活が出来ていたローマ市民には、福音は「馬耳東風(ばじとうふう)」に過ぎなかったであろう。げに、キリスト教誕生の母胎は、「奴隷階層」であり、その地はローマの「川向こうの地」と呼ばれた奴隷たちの多く住む所であった。 |

| ●バチカン、ローマ教会の 宣教の最初の地は、ローマ帝国の首都、イタリヤのローマでなければならない。そしてその根拠地は、ローマ市民に「川向こうの地」と差別的に呼ばれたトラストベレ地区である。ローマ市民は住まず、奴隷や移民などの庶民が住む。そこには今なおローマ帝国の教会たる、バチカン(カトリック教会の総本山(そうほんざん))がある。ローマ教会のローマは地域名ではなく、「帝国」すなわち「世界」のことである。 |

| ●クレオパの軍務は それらのお膳立(ぜんだ)てはクレオパによるのであり、彼の莫大(ばくだい)な財産と「家の者たち(解放奴隷たち)」がマリヤさまと一行(いっこう)の「宣教」に寄与した。彼は軍務よりも兵站(へいたん)においてその功績を顕(あらわ)したのである。彼の莫大な財産はその功績のゆえである。 |

| ●ローマ教会の組織はピラミッド型 ローマ教会のピラミッド型組織はローマ軍と同じ「行動型」であり、ローマ司教(初代はペテロ)を頂点とするピラミッド型である。それは2025年の今も変わらない。それはローマ軍将校のクレオパの関わりと業績を顕彰(けんしょう)している。 2025/1/22 |

| ●「全ての道はローマに通ず」の軍用道路 マリヤさまとその一行(いっこう)が、クレオパと「家の者たち」と共に、ローマに向かわれたのは、海路(かいろ)ではなく、「全ての道はローマに通ず」の陸路(りくろ)である。その陸路は「軍用道路」であり、歩兵が縦隊(じゅたい)3列で行進(こうしん)でき、雨でも地面が「ぬかるまない」堅牢な石造りである。また一定間隔で、マイル・ストーンの標識があり、目的地までの距離を推測できた。そして、道沿(みちぞ)いには宿場町(しゅくばまち)や伝令(でんれい)などのための「代え馬」を扱う業者もいた。こういった道路環境であったからこそ、マリヤさまたちは馬車で、アンテオケからローマまでの長い道のりを安全に旅することができたのである。これもまた「奴隷階層」の存在に次ぐローマ帝国の歴史的「奇跡」であろう。ちなみに、イエスさま処刑の伝令が通ったのも、3日後にルカたちがエルサレムの安宿に向かったのも、この軍用道路である。 |

| ●「女が教えてはならない」が「マリヤさま男装」の理由 イエスさまの十字架から三日目の午後遅のことだった。関係者の投宿先だった「安宿」の二階の広間では、弟子たちと奉仕の女性たちとが、手持ち無沙汰していた。宿の女将(おかみ)マリヤがそうするように言ったのだった。人の気配(けはい)がして皆はふと顔を上げた。その人を見た弟子たちは一斉に「イエスさまっ」と驚愕の声をあげた。おりしもカペナウムからの来客があることを女将がその人に伝えた。「お通しして」とその人は答えた。女性の声だった。キョトンとしている弟子たちにその人は言った、「皆さん、わたしですマリヤです」と。ペテロが言った、「マリヤさま、そのお姿はいったい?」。マリヤさまがお答えになった、「オホホ、ペテロさん、このユダヤでは、女が皆さん方(男)を教えてはならないことはご存知でしょう。わたしはイエスのことで皆さん方にお話したいことがあるのです、それでわたしはイエスの服を着ています」。そのアラム語の会話を外で聞いていた客が、気配で振り向いたその人の顔を見て、驚愕の声を上げた、「イエスだっ」と。客の名はルカであったが、彼はイエスさまの顔を知っていたのだった。しかし、その母の顔は知らなかった。マリヤさまは人前(ひとまえ)ではベールで顔を覆(おお)って隠しておられたからである。ちなみに、これはイエスさまご自身の復活のもとネタでもある。それは、「男装のマリヤさま」の実話が、いつの間にか劇場型の「イエスさまご自身の復活」にすり替えられたのである。すり替えたのは、「ヨハネによる福音書」と「新約聖書」制作のアレキサンドリヤ司教であることは言うまでも無い。 |

| ●「男装のマリヤさま」をイエスさまと見間違いの理由 それは[処女受胎」の影響である。お二人は「性」の違いに起因するものの他は全く同一であられたとしたい。それもまた「奇跡」である。その証拠のひとつに、イエスさまご誕生の一ヵ月後エルサレムの神殿に詣でられた時のシメオン老の記述がある。シメオンの話が本当なら彼は何を見て御霊(みたま)に感じたのであろう。それは母と子を同時に見たためとしか考えられない。この時のイエスさまはまだ生後一ヶ月であり、ただの赤ちゃんである。シメオンは母子の酷似に驚愕したのである。ここのエピソードは、マリヤさまとヨセフの話であって、シメオンの視線は赤ちゃんではなくヨセフに注がれていたのである。ヨセフの最後こそはマリヤさまが胸を刺し貫かれるほどの悲しみを与えるものなのである。 |

| ●イエスさまの死の理由と復活のウソ イエスさまご自身の復活はウソである。死んだと思われた者が蘇生したという話が無いわけではない。だが、明らかに殺されたとわかる者が蘇生することはありえない。復活は蘇生とどう違うのか、復活の定義は曖昧(あいまい)である。イエスさまの場合、一度殺されて、シェルターという名の墓に借り置きされ、そしてその遺体は消えた。そしてイエスさまとおぼしき者が姿を見せた。そして自分はイエスであると言う。しかし、それは蘇生ではなく、本人であるとの確認もできていない。じつに曖昧で無責任なものである。ユダ族のイエスとして処刑された者が、たとえ復活したと称して現れても、いきなりそれを「神の御子」だというのは可笑(おか)しすぎる。ユダ族イエスさまの話は、人々(ユダヤ人)には、「ヘロデに代わる王になり損ねた男」にすぎない。では、どうして「イエスさま」の話がキリスト教の根幹なのであろう。それを読み解くには、マリヤさまの存在に気付かなければならない。そしてそれに気付いた者こそは「ルカ」との気付きもまた必要であった。それが「まさよし」である。イエスさまは「処女受胎」で生まれておられる。だからイエスさまの出自(しゅつじ)は「ユダ族」ではなく、マリヤさまの実家がわからねばならない。そのヒントはエリザベツである。彼女はアロン家の娘のひとりであり、またマリヤさまと縁続きであることから推して、マリヤさまの実家は「アロン家」としたい。アロン家は「罪のあがない」の神事に関わる家門である。だからイエスさまの出自が「アロン家」であれば、イエスさまの十字架での死は、アロン家の神事を思わねばならないのである。アレキサンドリヤ司教が作った「新約聖書」からはそのような気配さえも感じられない。彼は律法には無知だからである。 |

| ●イエスさまの十字架の意味 「イエスさまの十字架の死」がアロン家究極の神事の成就との見方ができれば、「新約聖書」のウソから開放されて、わたしたちはローマ教会の初めに思いを馳せることができるだろう。それは、神父の告悔の信徒に言う、「子よ、あなたの罪はゆるされた」である。この言葉はローマ教会の最初からあったのである。そしてこの言葉こそは、イエスさまの十字架の意味を象徴しているのである。そしてまた、十字架に掛けられたイエスさまはアロン家の神事として「生贄(いけにえ)」の状態でなければならない。では、イエスさまはいつどのようにして、その生贄状態になられたのか、それを読み解く必要がある。それは「ユダヤ人の宗教裁判の前」としなければならない。その前と言うと、イエスさまが苦しまれた様子が書いてある。 |

| 「ルカによる福音書」22章 「 22-39イエスは出て、いつものようにオリブ山に行かれると、弟子たちも従って行った。22-40いつもの場所に着いてから、彼らに言われた、「誘惑に陥らないように祈りなさい」。22-41そしてご自分は、石を投げてとどくほど離れたところへ退き、ひざまずいて、祈って言われた、22-42「父よ、みこころならば、どうぞ、この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしの思いではなく、みこころが成るようにしてください」。22-43そのとき、御使が天からあらわれてイエスを力づけた。22-44イエスは苦しみもだえて、ますます切に祈られた。そして、その汗が血のしたたりのように地に落ちた。 イエスさまが泣言(なきごと)を言われたのは、ここだけである。それほど苦しい思いをされたのである。この箇所を称して「苦杯(くはい)」としている。これはイエスさまがアロン家最後の男子であり、生まれながらの大祭司のご身分の前提がなければ成り立たない「重要な場面」である。この苦杯あってこその十字架である。苦杯は「人の罪を人が(この場合イエスさま)負い」のアロン家の神事であり、屠(ほふ)るための生贄(いけにえ)と成すものである。それまでの代々のアロン家大祭司は、「人の罪を獣(けもの:牛や羊など)に移し」生贄と成す神事を代々反復してきた。そしてその生贄を屠って血を取り、神域にまいて罪の贖(あがな)いを祈願した。イエスさまはそれを退け、自ら人の罪を負われたのである。 苦杯は「見えざる罪」を肉体に顕在化させる神事である。しかし、その苦杯が臨んだ時の「おぞましさと恐怖」とはどのようなものであろう。想像を絶するその「苦悩」こそは、イエスさまが弱音を吐かれるほどのものであり、並みの者なら狂い死にするであろう。だが、元々ただの人にはその資格は無く、「苦杯」が臨んだりすることはない。イエスさまの資格認定は受洗時の天の声である。 「ルカによる福音書」3章 3-21さて、民衆がみなバプテスマを受けたとき、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開けて、3-22聖霊がはとのような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がした、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」。 「あなたはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」、この声こそは、イエスさまの生贄を暗示させるものである。一般には不吉な言葉である。これをお聞きになった者はマリヤさまを置いて他にはいない。 |

| ●旅のゴールは「過越の祭」 その日には総督ピラトの恩赦が恒例になっていた。「今年は誰が許されるだろう」、それが庶民の関心であった。そして恩赦があると、その者の十字架が空く、それは捨てられずに刑場の中央に立てられる。それはピラトの恩赦の象徴になる。PR(広告宣伝)効果がある。イエスさまのエルサレムへの旅は、この日の直前のエルサレム到着がゴールでなければならない。イエスさまの受洗と「天の声」とがスタートの号砲であり、目指すゴールは「過越の祭の恩赦で空く十字架」なのである。そしてその前に「人の罪を人が負う」の神事がイエスさまに臨まねばならぬ。イエスさまがブラブラと北の方を巡り歩かれる余裕など無い。それをさせたのは、「過越の祭」の特殊な事情を悟らぬ、アレキサンドリヤ司教であり、「山」の話をピリポ・カイザリヤ地方の有名な「高い山」にしたかったためである。イエスさまは旅の途中で山に上られるが、それはモーセにゆかりのあるエリコの近くのネボ山である。その山からはエルサレムの山々が遠望でき、近くには死海があり、その湖面の照り返しがイエスさまの衣を輝かせたとする。それは「湖面」のヒントである。モーセの登場もその山を特定するヒントである。 |

| ●異邦人「クレオパ」の存在意義 「ルカによる福音書」7章には、カペナウムの百卒長主従のことが書いてあるし、また24章には、エマオ村に向かう二人の弟子のことが書いてある。7章では、その将校は大金持ちであることが分かるし、24章のクレオパという名前はクレオパトラを連想させ、彼の出身地がエジプトの「智の都」アレキサンドリヤであることを暗示させる。つまり将校とクレオパとは同一人物であり、大金持ちの「智」の人であることが推測できる。また、ルカは僕(しもべ)つまり奴隷と書かれているが、この時代のローマ帝国には「奴隷階層」があった。ルカは主人と同様に解放奴隷であり「ローマ市民」だったのであろう。ルカに「僕(しもべ)」が冠してある理由は、主人が奴隷に対して特別な思い、すなわち矜持(きょうじ)を持っていることのヒントであろう、との気付きに達した。それでこそ、伝令の呟きを耳にした主人クレオパの矜持により、イエスさまが見せられた十字架上の「満足」の意味と価値とが分かるのだ。「処女受胎」によるアロン家のイエスさまに臨んだ「苦杯と十字架」による「狂気という名の罪の贖(あがな)い」こそは、生ける屍(しかばね)状態の、奴隷たちに聞かせるべき福音となろう。このクレオパの矜持こそは、マリヤさまをローマに招聘し、そのためにこそ蓄財の用途が定まる。異邦人クレオパの存在こそは福音書の表に出ないマリヤさまによるローマ教会の誕生を読み解くキーワードだったのである。それを残したのは「ルカによる福音書」を編纂した奴隷であり、巧妙なキーワードの分散は、アレキサンドリヤ司教とゴマすり奴隷たちに見抜かれなかったのである。2025/2/4、2/5 |

| ●気付きとしての「アロン家のマリヤさま」 わたしがマリヤさまの出自、つまりご身分に関わることについて、その到達点に達するまでには随分紆余曲折があった。マリヤさまのご身分に関する情報は何も無いと思われたからだった。 「ルカによる福音書」1章 1-26六ヵ月目に、御使ガブリエルが、神からつかわされて、ナザレというガリラヤの町の一処女のもとにきた。1-27この処女はダビデ家の出であるヨセフという人のいいなづけになっていて、名をマリヤといった。1-28御使がマリヤのところにきて言った、「恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます」。 ナザレは首都エルサレムからは130kmも離れた田舎町(いなかまち)であるし、同時に書かれているヨセフにしても「ダビデの家」の出からは彼の町がベツレヘムと思えるが、何で150kmも離れた田舎なのだろう、とか、はたまた、なぜ婚約中なのだろう、とか、意味不明のことが多すぎた。だが、28歳の頃に聖書を手にしてからおよそ50年も経とうという時、著作を区切りに、それらがつながった。その気付きは、ナザレは疎開先でヨセフはマリヤさまの護衛のような役割を自認している好青年であるとなった。また、エリザベツのゆえにマリヤさまはアロン家の姫さまに違いなく、そのアロン家はザカリヤと同じエマオにあった。おりしも老王ヘロデによるアロン家殺害計画が伝わり、当主は逃げるよりも自決の道を選んだ。その頃、大工のヨセフが、エルサレム南方10数キロのベツレヘムからやってきて、その西方10数キロのエマオのアロン家に仕事で来ていた。17歳のヨセフに10歳のマリヤさまは兄のように懐(なつ)いておられた。そして言われた、「獣は人の罪を負えないわ、人の罪を負えるのは人しかいないのよ」。それをたまたま陰で聞いていた当主のエズラは驚愕した。「人の罪は人が負わねば、だと。10歳の女の子が言うことだろうか、あの子は神に恵まれた者に違いない、我々の道連れにしてはならぬ」。そして、エズラはヨセフにマリヤさまを託したのだ。詳細は本に書いた。「人の罪は人が負う」のアロン家究極の課題こそは、イエスさまの十字架で成就し、アロン家は「ローマ・カトリック教会」に姿を変えて存続しているのだ。ユダヤ人のアロン家ではなく、世界のバチカンとして、ローマの「川向こうの地」に今もある。 |

| ●イエスさまのご身分 「処女受胎」でお生まれの、イエスさまの素性は、母のマリヤさま次第(しだい)ということになるが、マリヤさまの出自が「アロン家」に到達していない間(あいだ)は、十字架も「出たとこ勝負」の観があった。すなわち、受洗時の天の声も、旅の目的も、その旅に「過越の祭」というゴールのあることも、園での異様な苦しみも、宗教裁判も、ピラトの法廷も、恩赦し損ねた「十字架」も、遺体の消えたことも、復活も、弟子たちの霧散も、つながりが無く、釈然としなかった。いわんや、テオピロ、イエスさまに褒められたカペナウムの百卒長とその僕(しもべ:奴隷のこと)、クレオパなどは論外のことであった。しかし、気付きが、マリヤさまはアロン家最後の姫さまでなければならぬ、に到達してからは、それらがつながり始めた。アロン家は「罪の贖(あがな)いに関わる家門であり、その出自(しゅつじ)は「出(しゅつ)エジプト」にさかのぼる。それであればイエスさまの十字架は「罪の贖(あがな)い」に関わることであるに違いないとの思いに到達できる。だが世間(せけん)の目は、イエスさまはユダ族にしてダビデ王の末裔ヨセフの子として見ている。それであれば、イエスさまの十字架は「王になり損ねた男」として忘れ去られてしまう。復活など思いもよらぬことであり、そのようなことを口(くち)にすれば、狂人扱いされるのが関の山である。イエスさまご自身の「復活」はローマ・カトリック教会の存在を踏まえて、その風下(かざしも)に立たされているアレキサンドリヤ司教による劇場型の作り話である。「ヨハネによる福音書」と「新約聖書」は劇場型のウソによる事実混乱と読者をマリヤさまとローマ教会の最初に思い至らせぬ創意工夫である。だが、それも2025年の今では、すでにばれている。 |

| ●ヨセフの出自と役割 ヨセフはマリヤさまのいいなづけであり、マリヤさまに臨んだ処女受胎の直後結婚している。どうしたらこのようなことが受け入れられるのであろうか。思うにマリヤさまとヨセフのお二人の関係は、親しい兄と妹のようなものでなくてはならないであろう。お二人は疎開先のナザレで、使用人たちと共に同じ家で暮らしておられる。そのマリヤさまの悲嘆と祈りの日々を知って居ればこそ、信じられないことが起ったその事態にも同ぜず最善の行動をとれたのである。ヨセフを老人に描いた聖画があるが、浅はかである。ヨセフが子種が無い老人ならマリヤさまの妊娠はそれこそ不倫の証拠となってしまうのである。 |

| ●アレキサンドリヤの奴隷たちにも司教に媚びる者と自分たちの矜持に意気を感じる者とがいた。すなわち、マリヤさまとローマ教会とお結びつきを隠して劇場型にすり替えることに注力した者とマリヤさまと協力者のカペナウムの百卒長主従の結びつきの痕跡を断片として残し、パウロの手紙では |

| ●事実認証への配慮 |

| 戻る |

| 2023年「泣虫聖母マリヤさま」脱稿 |

| オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会・「取説」担当 笹倉正義 2025/2/6 |

| 「管理会社」退職2023/1/16が決定 2022/11/30は出勤最後の日 |

| ささくら修道会の宣教理念 |

|

| 「答としての聖母子」 |

|

| マリヤさま、「ささくら まさよし」の総括 |

| バチカンの聖母子 |

| (ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること) |

| ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |

わたしたちの「聖書」 聖書の「らい病」 聖書の「らい病」 |

|

| キリスト教にとってユダヤ教のこの聖典が大事なのは 「罪に関わることのできる家柄」たるアロン家の規定である。 地上のアロン家は大祭司イエスを最後として消えた。 |

|

| 「ルカによる福音書」はローマ教会すなわち カトリック教会の初めであり今であることに意味を持つ。 「ヨハネによる福音書」は3世紀ごろに東方の統治下 アレキサンドリヤ教会によって書かれた哲学書である。 信仰のご利益(ごりやく)の無い、頭で考えた文書である。 |

|

| 「オリジナル・チャーチ」 |

|

| 「十字架の奥義:狂気」 |

|

| トップ・メニュー |