3.(離脱)マルチン・ルター

3.(離脱)マルチン・ルター| 異端にかかわる年表 |

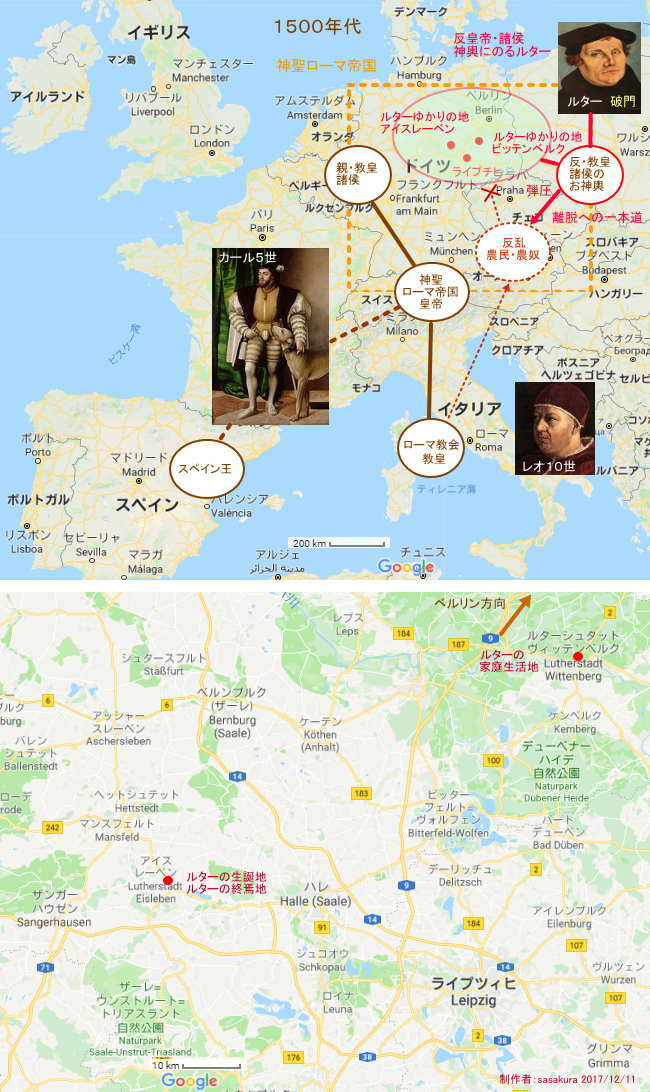

| (1)16世紀のドイツ情勢 ルター(1483-1546:63才)が生きた地域の情勢は、ローマ教会との結びつきの強い神聖ローマ皇帝と、諸侯とで武力の均衡があった。神聖ローマ帝国は、武力を持つドイツ諸国の統合の象徴して機能していたにすぎない。皇帝の命令は、諸国内においては、無視されても、皇帝にそれを誅する力はなかった。 戦国時代の日本にたとえると、神聖ローマ皇帝は足利将軍であり、諸侯は織田信長、武田信玄、上杉謙信、徳川家康などの武将である。将軍は、天皇という日本国民統合の名前によって、その権威があたえられている。ちから(武力もった、多数の諸侯の支持)のない将軍が命令を出しても、諸侯は気に入らない命令には従わない。それでは将軍は、従わない者があっても、討伐命令が出せない。こう考えると、当時のドイツにおける皇帝と諸侯の関係がわかりやすいと思う。 神聖ローマ帝国は、今のドイツをイメージするとその地域がわかりやすい。諸侯の中には、皇帝に反感を持つ者も多くいた。また、あたかも自分たちの上に存在するかのようで、ローマ教会をうっとおしいと思う者もいた。そのような者は、できれば、皇帝と教皇にひとあわふかせてやりたいものだ、と考えていた。しかし、それを具体化することは、領民の信仰感情を無視するわけにはいかなかった。 そのような、武力を持った諸侯たちの不満感情の土壌があった。なにかきっかけがあれば、自分たちの不満を武力でぶちまけることができるのだ。 (2)一修道士が論題の利用価値 そのきっかけは、突如あらわれた。ひとりの修道士が城門に抗議文(論題)を張り出したが、その中に「免罪符」を疑問として論じているとのことだった。通常なら、そんなパフォーマンスをしても、誰も面倒にはかかわりたくないし、無視されてしまうだろう。ところが、その男のパフォーマンスの効果を増大させたのは、その張り紙が指摘した「免罪符」だった。 諸侯は、この「免罪符批判」に目をとめた。当時、免罪符を持っている者は、罪が減じられた。それは、領土内の犯罪者に対してローマ教会が干渉することを意味していた。さらには、金をもつ者は、減刑されるに対して、貧者はその恩恵にあずかれないということであり、「免罪符」のもたらす不満が巷にみたされつつあった。この民衆の「空気」を読んだ反感諸侯は、「時は今」と思ったのである。反感武将たちにとって、抗議文の詳細や神学的意味には何の関心もない。むしろ彼らの関心事は、ローマ教会の支配を断つこと、教皇に戴冠してもらって喜んでいる皇帝(当時の皇帝はカール五世で、欧州全土の主だった)にひとあわ吹かせてやることだったのである。 (3)聖職者の結婚・教会の再俗化 反感諸侯は、その「ルター」の命を守ってやり、ローマ教会とは独立した教会の設立に助力してやった。つまり、彼らはルターを教皇のパロディとして、自分たちのかつぐ御輿(みこし)に載せたのである。 ルターは命(いのち)びろいしたのみならず、その安全も保証されたのである。こうして反乱諸侯の御輿に載ったルターは、さまざまな規律から解放され、すきなことを考えることのできる自由人となったのだった。そして彼は、神学者とよばれることになったが、とりもなおさず、それは彼が哲学者になったことを意味した。 あまつさえ、42歳の彼は26歳の元修道女と結婚、二人で聖職者俗化の門を開いた。ローマ教会における聖職者は男女共に独身者でなければならない。それは、グレゴリウス7世(在位1073-1085)の教会改革による、聖職者のモラルの引き締め政策だった。それをルターは、再び俗化させる見本を示したのである。だからここでも「宗教改革」が、教会を世俗化する「異端運動」にほかならないことがわかる。 (4)教会離脱と受皿教会の拡散 このローマ教会から武力で分離した勢力が建てた教会は、ローマ教会との対立を第一とし、俗化は遺伝子として機能し続けた。しかし思惑とは違って、教会俗化は、時代が変わって諸侯の後ろ盾がなくなると、教会を成長させる方向には働かず、分裂に分裂を繰り返すことになったのだった。 ルターは、大学で「創世記」を教えていたということを聞いたが、彼のやったことは、天地創造に反している。ローマ教会が地球だとすると、プロテスタント(分裂)諸教会は、土星の輪とか小惑星のような存在となっている。そこには神が見られてよしと思われる景色があらわれることはない。 何の恐れもなくなった時代に入ると、教会は際限なく分裂を繰り返し、好き勝手に教会を名乗り、教えてはならないことを教えるようになった。彼らのキリスト世界にもたらす影響は大きく、信仰はおおいにゆがめられている。 彼らの「宣教」の多くは、理屈っぽく、何を言っているのかわからないことが多いので、かえってばかにされ、信者が増えることはないと断言できるのだった。 (5)聖母マリヤの否定 彼ら自身、ローマ教会のシンボルでもある聖母マリヤを知らないので、教えることはない。教えるにしても、「ヨハネによる福音書」をひいて、聖母マリヤを普通の女に貶め、マグダラのマリヤなる女を登場させ、聖母の上におくのが関の山である。 プロテスタントの教会では、聖母マリヤに祈るようなことはない。信者は、聖母マリヤが、彼らの祈りを、こころにとめてくださるという霊的ななくざめを知らないのだ。今では「プロテスタントの信者はかわいそうだ」と、思うようになった。 イエス・キリストは、その絶対的な服従とそれにともなう復活により、神の御子と認められた。その地位は、永遠の大祭司であり、その告白によって、ぬぐい難い悔恨から、救うことのできる唯一のお方である。日常のわずらいを聞いていただく相手は聖母マリヤであるべきで、イエスではない。この点、プロテスタントは、イエスを友だちかなにかのようにあしらう。彼らは「権威」ということにアレルギーがあるのだ。 (6)神に忠実なる者 しかし、テオピロを主人とし、信仰の兄弟となってからも、ルカのうちではテオピロの権威が消えることはなかった。彼はテオピロの意をていして、 文書を用いた宣教、キリスト教発展の礎(ししずえ)をつくったのだ。自分がひざまずくべき権威を認識し、その前にひざまずき、組織のために使命を持って行動できる者はなんと幸いなことだろう! ルターは、聖書を読みながら聖書の意味を知らず、かえって「ことば遊びをする」という哲学をしたのである。創世記を先頭とする「旧約聖書」は、ユダヤ人の聖典であることを、彼は知っていたのだろうか。知らなければ、どうして神学者と呼べるだろう。ローマ教会の歴史を知らないで、どうして「宗教改革」などといえるだろう。 |

| 次へ |

|

| ライプチヒとわたし 1986年39歳 |

|